人々が今まで動かないものと考えていた二つのもの

新型コロナのパンデミック状況下、人々は自宅に留まるという新しい日常を体験している。そこで私たちは、今まで外とつくってきた「関係」が停止されてしまったように感じている。自宅生活の空間から動かないという状況が、私たちが今まで動かないもの、と見ていた二つのものに対する新しい見方を生じさせているといったら、あなたはどう思うだろうか?

一つは「植物」、もう一つは「建築」である。今まで忙しくて周囲の木々や庭の植物を見る時間のなかった人々も、それが日々変化し、種子をとばし、隣の庭のすみにいつのまにか繁茂しているのを見てとったりする。植物は動けないかわりに枝を伸ばし、葉を茂らせて環境にふれる面積を最大限にしようとする。

光合成を行って酸素を供給したり、光の入射を調整したり、周囲の環境に影響を与えている。人間とは別の時間と空間スケールで周囲とかかわり、周囲を変化させているのだ。植物が自分の意思で動いていることを庭師としてのていねいな観察によって、ジル・クレマン(※1)が「動いている庭」で示してくれたように。

そして建築。私たちは建築を基本的に動かないものと考えている。キャンピングカーや移動式屋台や舞台は、広義の動く建築といえるかもしれない。“動かない、動く”の関係を逆転させると、「動く」建築は、周囲の環境との関係で今までとは異なる意味をもちはじめる。その考えが一つの展覧会の構想に結びついた。

一つは「植物」、もう一つは「建築」である。今まで忙しくて周囲の木々や庭の植物を見る時間のなかった人々も、それが日々変化し、種子をとばし、隣の庭のすみにいつのまにか繁茂しているのを見てとったりする。植物は動けないかわりに枝を伸ばし、葉を茂らせて環境にふれる面積を最大限にしようとする。

光合成を行って酸素を供給したり、光の入射を調整したり、周囲の環境に影響を与えている。人間とは別の時間と空間スケールで周囲とかかわり、周囲を変化させているのだ。植物が自分の意思で動いていることを庭師としてのていねいな観察によって、ジル・クレマン(※1)が「動いている庭」で示してくれたように。

そして建築。私たちは建築を基本的に動かないものと考えている。キャンピングカーや移動式屋台や舞台は、広義の動く建築といえるかもしれない。“動かない、動く”の関係を逆転させると、「動く」建築は、周囲の環境との関係で今までとは異なる意味をもちはじめる。その考えが一つの展覧会の構想に結びついた。

1 断絶(孤立)と接続

「Remain Calm」、「じっと静かに(冷静に)していて」(アラブ首長国連邦のシャルジャアートスペースで2021年7月開催予定)と題されたこの展覧会は、日本の建築の原型の一つともいえる「庵」(閑居)にフォーカスしている。庵は住宅(人が起居する場)の一つの原型といえる。13世紀、飢饉や災害戦乱などのクライシスの最中、歌人・鴨長明は方丈(約3メートル四方)の移動可能な庵をつくり、自ら環境を選びながら移り住んだ。彼は京の町を歩き回り観察しながら、一見多くの家が立ちならぶ賑わいの中に、かつてあったものが、そこにはなくなっていく家や街並みの変化を感じとった。そして最もシンプルな、「心にかなはぬ事あらば、やすく他へ移さんがためなり」と、周辺の治安や環境が悪くなったらいつでも移動できるモバイル住居をつくったのだ。そこは周辺から断絶して自らと向き合う内省のスペースであり、鋭敏なセンサーで環境を観察し、いつでも状況に合わせて環境を変えられる、その意味で「連結」できる空間だったのである。

展覧会はこの方丈の庵を起点として、13世紀の禅文化からはじまる庵、茶室、数寄屋造などの伝統建築の「静かな孤立」「簡素、機能的」「外との連結」のコンセプトを現代的に継承した近現代建築の試みを含んでいる。変化が激しく複雑で不確かな現代において、世界や周辺とつながりつつ、いかに自分の居場所を確保することができるか。

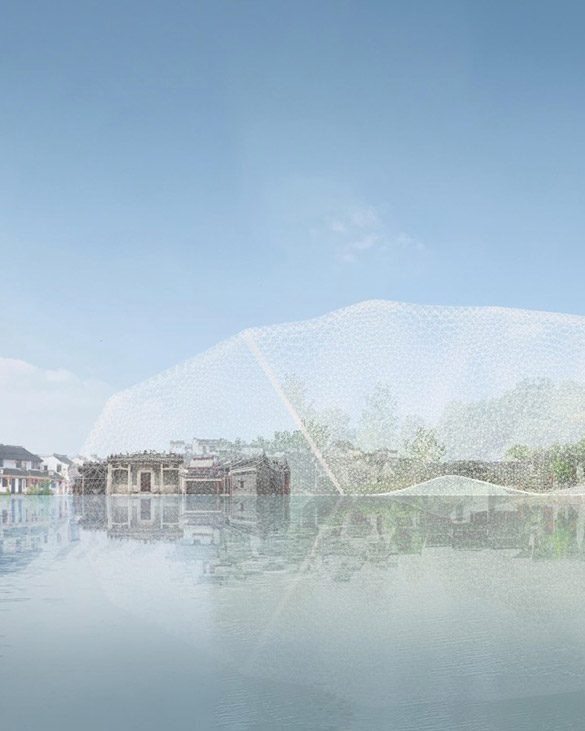

人新世と呼ばれる新しい環境を、環境哲学者ティモシー・モートンは、「自然なきエコロジー」と呼び、もはや人間が自然と分離されてはいないこと、主体と客体の分離を超えることによる共存の思想を語っている。かつて日本人は自然との間に包括的で受動的な関係を形成していた。モダニズムの建築家、堀口捨己(1895-1984)、篠原一男(1925-2006)たちは「関係」を維持しつつも、自立した個の存在をとりいれたハイブリッドな構築性をつくった。強い象徴性、自立した内部空間性をもちながら、多様な外部との交換、連結を開いた伊東豊雄、SANAA、石上純也などはこの流れにあるといえるだろう。限られた個のスペースがどのようにして外と接続するかを考えた日本建築の知恵と美学は、このStay Homeの時期にあって、今見直してみることは興味深い。

展覧会はこの方丈の庵を起点として、13世紀の禅文化からはじまる庵、茶室、数寄屋造などの伝統建築の「静かな孤立」「簡素、機能的」「外との連結」のコンセプトを現代的に継承した近現代建築の試みを含んでいる。変化が激しく複雑で不確かな現代において、世界や周辺とつながりつつ、いかに自分の居場所を確保することができるか。

人新世と呼ばれる新しい環境を、環境哲学者ティモシー・モートンは、「自然なきエコロジー」と呼び、もはや人間が自然と分離されてはいないこと、主体と客体の分離を超えることによる共存の思想を語っている。かつて日本人は自然との間に包括的で受動的な関係を形成していた。モダニズムの建築家、堀口捨己(1895-1984)、篠原一男(1925-2006)たちは「関係」を維持しつつも、自立した個の存在をとりいれたハイブリッドな構築性をつくった。強い象徴性、自立した内部空間性をもちながら、多様な外部との交換、連結を開いた伊東豊雄、SANAA、石上純也などはこの流れにあるといえるだろう。限られた個のスペースがどのようにして外と接続するかを考えた日本建築の知恵と美学は、このStay Homeの時期にあって、今見直してみることは興味深い。

2 回遊性のエコロジーと伸び縮み自在な建築

自宅周辺を歩いてみるとき、回遊性があることによって周辺が自分の空間(テリトリー)として掴みやすいことに気づく。例えば金沢21世紀美術館は建物そのものが個室と共有空間の廊下に別れていて、個と連結を示しているが、内部を思いのままに歩き回れ、出会いを楽しめるという回遊性で自分の物語をつくりやすい。

あまり知られていないかもしれないが、開館後、美術館を中心として街中に30あまりのギャラリーができている。それは植物が種子をとばすように一つの建物から種子がスピンアウトしたように見える。それをつないで回遊性が生まれる。エコロジーというのは関係性や循環という要素で見ることもできるが、私たちをとりまく状況、環境を、生態学的なものの見方で見ていくということである。

回遊性が循環だとすると、伸び縮みする建築は、まさに生き物としての運動性をもっていることになるだろう。ニューヨークのチェルシー界隈にある複合文化施設「The Shed (ザ・シェッド)」はそのよい例である ( Diller Scofideio + Renfro 設計)。リンクを見ていただければ分かるが、キャノピー構造が動くことで、大きなイベントスペース部分が内部構造になったり屋外になったりする。レム・コールハウス設計のパリの「ラファイエット・アンティシパシオン」も床が上下することで一定のフロアの面積を拡大縮小できる。

あまり知られていないかもしれないが、開館後、美術館を中心として街中に30あまりのギャラリーができている。それは植物が種子をとばすように一つの建物から種子がスピンアウトしたように見える。それをつないで回遊性が生まれる。エコロジーというのは関係性や循環という要素で見ることもできるが、私たちをとりまく状況、環境を、生態学的なものの見方で見ていくということである。

回遊性が循環だとすると、伸び縮みする建築は、まさに生き物としての運動性をもっていることになるだろう。ニューヨークのチェルシー界隈にある複合文化施設「The Shed (ザ・シェッド)」はそのよい例である ( Diller Scofideio + Renfro 設計)。リンクを見ていただければ分かるが、キャノピー構造が動くことで、大きなイベントスペース部分が内部構造になったり屋外になったりする。レム・コールハウス設計のパリの「ラファイエット・アンティシパシオン」も床が上下することで一定のフロアの面積を拡大縮小できる。

このように大仕掛けでなく既存の建物の運用の仕方でも可能になる。2020年、金沢21世紀美術館の近くに「KAMU kanazawa」という私立美術館ができ、レアンドロ・エルリッヒの魔術的階段のインスタレーションで話題になったが、KAMU kanazawaはレアンドロの作品がある本館を含め、街の中に展示スペースが4カ所あり、既存の建物を改修したり、商業施設の屋上を活用したりして展開しており、最終的には10の場所を目標として、街における観光客の回遊性をつくろうとしている。その時代に合った運営スタイルをサステナブルに対応できるよう、固定資産をもたず、場所を移設して別をクローズさせたりと、予算やプログラムによって有機的に伸び縮みさせていくコンセプトのもとに展開しようとしている。

動かない、あるいは行動を制限された私たちの存在が、人間以外のほかのものたちにとってどんなエコロジーをもたらすのか、視点を変えて考えてみてはどうだろうか。

※1 ジル・クレマン(1943〜)フランスのランドスケープデザイナー、作庭家

※1 ジル・クレマン(1943〜)フランスのランドスケープデザイナー、作庭家